“医生,我明明血糖控制得还行,怎么突然看不见了?”诊室里,58岁的糖友张叔拿着检查单,手抖得厉害。他不知道,自己视网膜上的血管早已被高血糖“蛀空”,从无症状到失明,可能只需要短短几年。

糖尿病视网膜病变(Diabetic Retinopathy, DR)是糖尿病最常见的微血管并发症之一,也是导致工作年龄人群失明的主要原因。随着糖尿病患病率的持续攀升,DR的防治已成为全球公共卫生的重要议题。早期识别和科学干预是延缓病情进展、保护视功能的关键。今天,我们就来揭开这个“隐形致盲犯”的真面目,教你守住清晰视界!

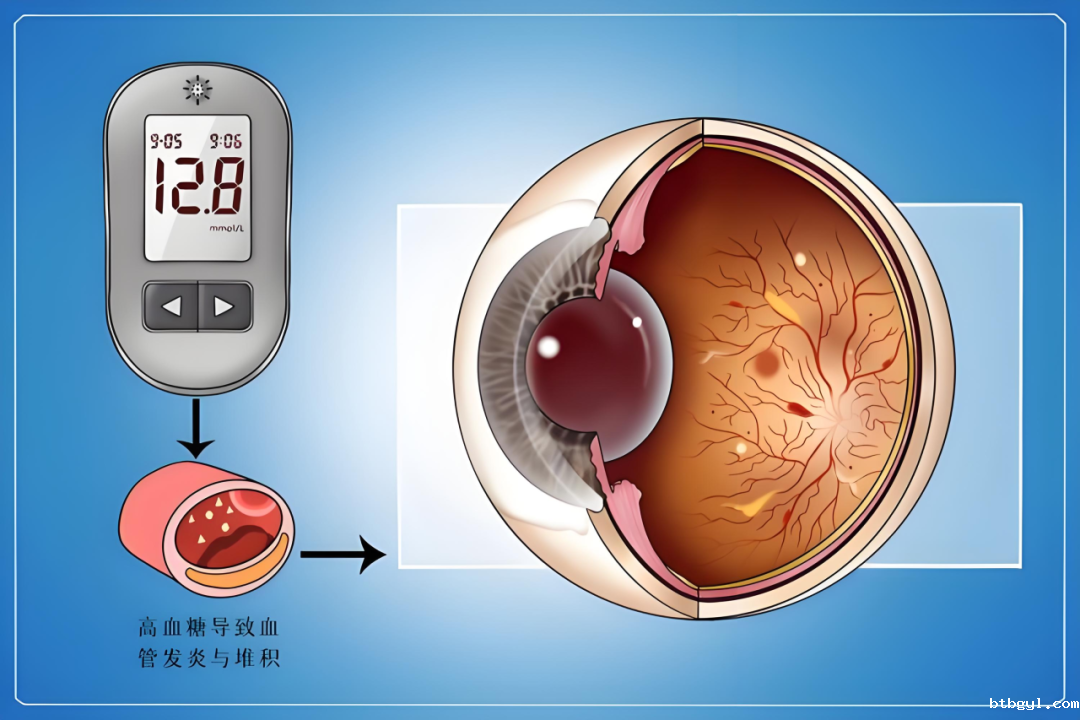

糖尿病视网膜病变的发病机制

糖尿病视网膜病变的发生与长期高血糖状态密切相关,其病理机制主要包括以下几个方面:

(1)微血管损伤:高血糖导致视网膜毛细血管基底膜增厚、周细胞丢失,血管通透性增加,引发微动脉瘤、出血和渗出。

(2)缺血缺氧:血管闭塞导致视网膜缺血,促使血管内皮生长因子过度表达,诱发病理性新生血管形成。

(3)炎症与氧化应激:慢性高血糖状态激活炎症通路,加剧视网膜神经胶质细胞和神经元损伤。

这些病理变化共同导致视网膜结构破坏和功能丧失,若不及时干预,可进展为增殖性糖尿病视网膜病变(PDR)或糖尿病黄斑水肿(DME),最终致盲。

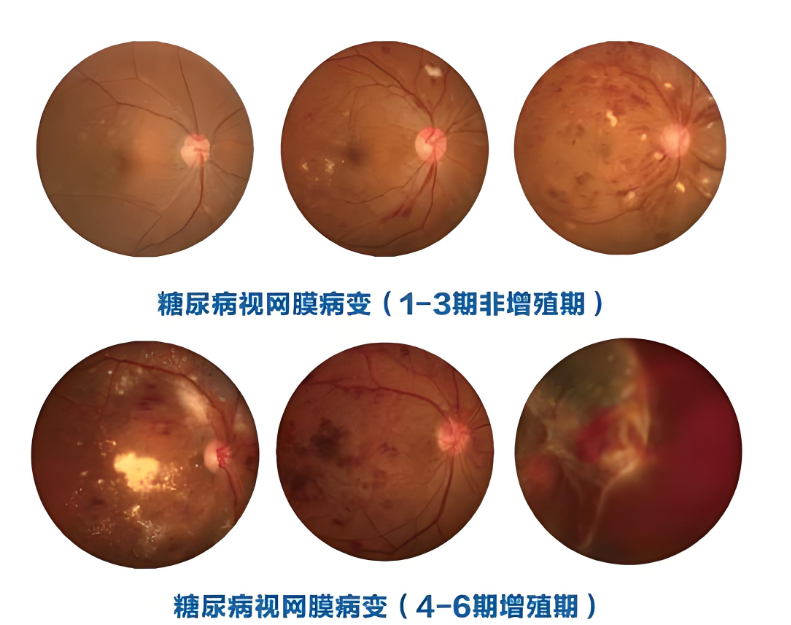

临床表现与分期

根据国际临床分级标准,糖尿病视网膜病变可分为非增殖期(NPDR)和增殖期(PDR):

1. 非增殖期糖尿病视网膜病变(NPDR)

轻度NPDR:仅见微动脉瘤,无明显症状,患者视力通常正常。

中度NPDR:出现视网膜出血、硬性渗出,可能伴轻度视力下降。

重度NPDR:广泛的视网膜出血、静脉串珠样改变,提示高进展风险。

2. 增殖期糖尿病视网膜病变(PDR)

新生血管形成,可导致玻璃体出血、牵拉性视网膜脱离,严重威胁视力。

糖尿病黄斑水肿(DME)可发生于任何阶段,是中心视力丧失的主要原因。

早期筛查:防治的第一道防线

由于早期DR常无症状,定期眼底筛查至关重要。国内外指南推荐:

1型糖尿病:确诊后5年内开始筛查,之后每年1次。

2型糖尿病:确诊时即应筛查,无DR者每1-2年复查,有病变者缩短随访间隔。

妊娠糖尿病患者:妊娠早期及中期各检查1次,高风险者增加频次。

筛查手段包括:

眼底彩色照相:便捷、高效,适合大规模筛查。

光学相干断层扫描(OCT):精准评估黄斑结构,早期发现DME。

荧光素血管造影(FFA):用于评估缺血区域和新生血管,指导治疗决策。

干预策略:从控糖到精准治疗

(1)基础治疗:血糖、血压和血脂管理

血糖控制:HbA1c目标<7%,可显著降低DR发生风险。

血压管理:ACEI/ARB类药物可能具有视网膜保护作用。

血脂调控:非诺贝特可减少DR进展。

(2)抗VEGF治疗:糖尿病黄斑水肿的一线选择

雷珠单抗、阿柏西普等抗VEGF药物可显著改善DME患者的视力,部分逆转病变。

需长期规律注射,联合OCT监测疗效。

(3)激光光凝与手术治疗

全视网膜光凝(PRP):适用于高危PDR,可降低严重视力丧失风险50%以上。

玻璃体切除术:用于玻璃体出血、牵拉性视网膜脱离等晚期并发症。

新兴疗法与未来展望

基因治疗:如AAV载体递送抗VEGF基因,探索长效治疗可能。

人工智能(AI)筛查:基于深度学习的眼底影像分析,提升早期诊断效率。

神经保护策略:如靶向视网膜神经节细胞凋亡的疗法,有望成为新方向。

糖尿病视网膜病变的防治需要多学科协作,强调“早筛、早诊、早治”。糖尿病患者应建立终身随访意识,眼科医生则需结合个体化治疗策略,最大程度保护患者视功能。未来,随着精准医学和新技术的发展,DR的管理将更加高效,为患者带来更多光明希望。